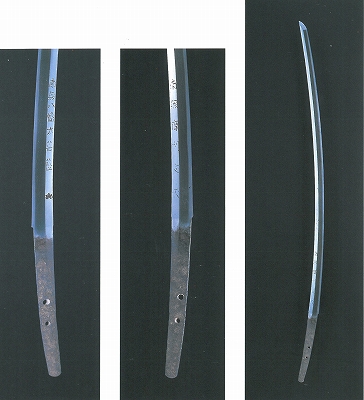

太刀 無銘伝舞草 (たち むめいでんもくさ)

| 名称(事業名) | 太刀 無銘伝舞草 |

|---|---|

| ふりがな | たち むめいでんもくさ |

| 指定区分 | 県指定文化財 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和38(1963)年 3月 29日 |

| 所在地(市町村) | 山形市大字山寺4456-1 |

| 所有者(実施団体名) | 立石寺 |

| 概要 (活動状況等) |

鎬(しのぎ)造、庵(いおり)棟、鍛(きたえ)は板目大肌交じる。刃文は小沸(こにえ)深く、直刃(すぐは)に小乱れ交じる。帽子は小丸に焼詰、生ぶ茎(なかご)にして、目釘穴2。 刀身表に、「立石寺山王御太刀、南無摩利支天」、裏に「南無八幡大菩薩」の切付銘がある。 作風は、大和風で、古色があり中央の作風には及ばないが、地方色豊かなものである。鎌倉初期を下らぬものであり、多少の研ぎ疲れが惜しまれるが、「立石寺山王云々」の奉納切付銘は珍しい。 清和源氏の始祖、六孫王源経基の奉納とされ、古来、蜥蜴(とかげ)丸と称されてきた。 寺伝では友成作とされていたが、研究の結果、伝舞草(もぐさ)とされたもので、平泉と山寺との関係をうかがわせるものがある。 鎌倉初期 (長さ80.0cm、反り3.3cm) |

| 問い合わせ先 |

立石寺 期間限定での公開(4月末~11月末) 公開の有無:有 Tel:023-695-2003 |

| 地図 |