置賜の登拝習俗用具及び行屋 (おきたまのとうはいしゅうぞくようぐおよびぎょうや)

| 名称(事業名) | 置賜の登拝習俗用具及び行屋 |

|---|---|

| ふりがな | おきたまのとうはいしゅうぞくようぐおよびぎょうや |

| 指定区分 | 国指定文化財 有形民俗文化財 |

| 指定年月日 | 平成9(1997)年 12月 15日 |

| 所在地(市町村) | 米沢市六郷町西藤泉71ほか |

| 所有者(実施団体名) | (公財)農村文化研究所 |

| 概要 (活動状況等) |

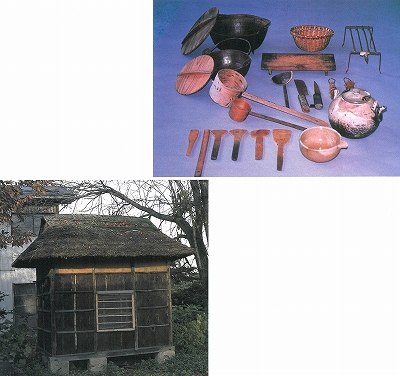

置賜地方には、古くから庶民が「お山まいり」といって飯豊山、出羽三山へ登拝する習俗があった。「初お山」といった一人前になるための儀礼や、また神聖な山への感謝や畏敬、鎮魂、豊作祈願など、その思いは様々であった。 この資料は、主に米沢市北西部で使用された行屋籠り用具319点、登拝儀礼用具249点、及び行屋に付随する用具262点の計830点と行屋3棟、関係資料等14点で、それぞれ明細に整理されている。 登拝者は行屋に籠り、7~21日間水垢離(みずごり)をとり禁忌を守り精進潔斎して厳しい行を行った。お籠り、登拝用具は炊事調理用具、梵天(ぼんてん)、注連(しめ)、行衣(ぎょうい)、着ござ、被物(かぶりもの)、六(八)角の金剛杖、頭陀袋(ずだぶくろ)などの携行具、その他であった。 |

| 問い合わせ先 |

公開の有無:有 |

| 地図 |