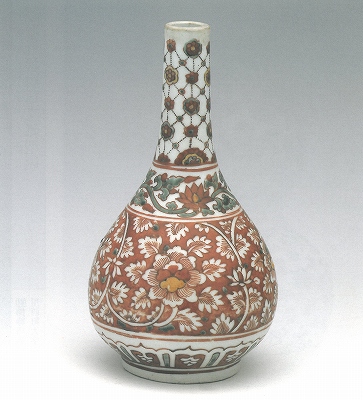

磁器五彩牡丹唐草文瓶 (じきごさいぼたんからくさもんへい)

| 名称(事業名) | 磁器五彩牡丹唐草文瓶 |

|---|---|

| ふりがな | じきごさいぼたんからくさもんへい |

| 指定区分 | 県指定文化財 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和28(1953)年 2月 20日 |

| 所在地(市町村) | 川西町中小松2886 |

| 所有者(実施団体名) | (財)掬粋巧芸館 |

| 概要 (活動状況等) |

白磁の透明釉の上に、赤・緑・黄などの色釉で文様を描いて、低温で焼き付けたものを、中国では「五彩」、日本では「赤絵」「色絵」と呼んでいる。起源は、12・3世紀の磁州窯で焼かれた「宋赤絵」とされるが、本格的な五彩磁器が、景徳鎮窯で大量に生産されるようになったのは、15世紀後半からである。 景徳鎮官窯では、精緻で品格の高い白磁や青花が好まれたが、民間の需要をまかなう民窯では、色釉や金彩を用いた磁器が、数多く生産され、わが国の茶人たちは、「古赤絵」とか、「金襴手」と呼んで珍重した。 この瓶も、古赤絵で細長い首の部分には瓔珞文、肩口に宝相華唐草文、胴部は地を赤で塗りつぶして、牡丹唐草文を白く抜いている。 文様の大部分を赤、瓔珞や花芯に黄と緑を、わずかに加えた巧みな配色が、派手やかな中に、雅趣を生み出している。高台内には青花(染付)技法で、二重円圈と「少渓」の銘が記されている。(高さ23.5㎝、径12.5㎝) |

| 問い合わせ先 |

公開の有無:有 ホームページ:磁器五彩牡丹唐草文瓶 |

| 地図 |