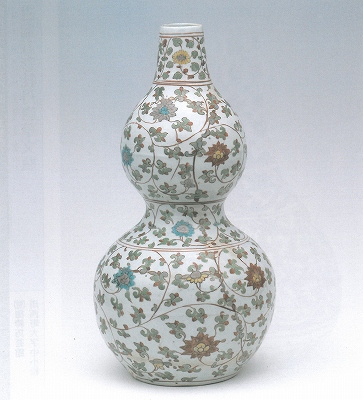

磁器五彩唐草文瓢型瓶 (じきごさいからくさもんひさごがたへい)

| 名称(事業名) | 磁器五彩唐草文瓢型瓶 |

|---|---|

| ふりがな | じきごさいからくさもんひさごがたへい |

| 指定区分 | 県指定文化財 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和28(1953)年 2月 20日 |

| 所在地(市町村) | 川西町中小松2886 |

| 所有者(実施団体名) | (財)掬粋巧芸館 |

| 概要 (活動状況等) |

明時代中期の嘉靖年間(1522~66年)になると、景徳鎮では官窯においても様々な色釉を用いた、五彩磁器の生産が活況を呈するようになった。大量生産のため、官窯独自の選び抜かれた良質の材料による、精緻な作行きが薄れ、官と民の格差が曖昧となっていった。 この瓶も、民窯の古赤絵に通じる伸びやかな雰囲気をもつが、瓢箪形の器形と大きさは、民窯では極めて少ない。首と胴のくびれた部分に菊唐草、上下の胴には宝相華唐草が、ゆったりと描かれる文様構成となっている。 色調も古赤絵が、器表を文宇通り赤で埋め尽くす感があるのに対して、白い地肌の美しさを十分に残して、緑を主に赤と黄のほか青や紫まで配している。華やかさとともに、品格を感じさせる五彩磁器である。 高台内には、「大明嘉靖年製」の2行6字銘が、二重円圈の中に記されており、官窯の作であることを、自ら証明している。 (高さ43.0㎝、径22.0㎝) |

| 問い合わせ先 |

公開の有無:有 ホームページ:磁器五彩唐草文瓢型瓶 |

| 地図 |