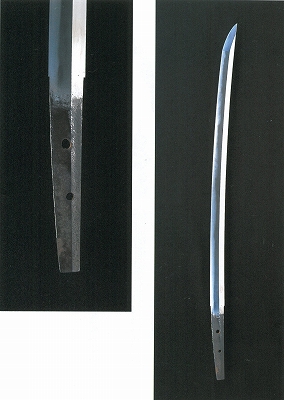

脇差 無銘伝義弘 附 肥後拵 (わきざし むめいでんよしひろ つけたり ひごこしらえ)

| 名称(事業名) | 脇差 無銘伝義弘 附 肥後拵 |

|---|---|

| ふりがな | わきざし むめいでんよしひろ つけたり ひごこしらえ |

| 指定区分 | 県指定文化財 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和34(1959)年 12月 4日 |

| 所在地(市町村) | 大石田町大字大石田丙 |

| 所有者(実施団体名) | 個人(個人所有のため地図は表示せず) |

| 概要 (活動状況等) |

鎬造(しのぎづくり)、丸棟、鎬幅広く、大鋒(おおぎっさき)。鍛(きたえ)は小板目つみ、地沸(じにえ)つく。刃文は湾(のた)れ調に、互の目乱れ交じり、匂深く小沸つき、砂(す)流しがかり、足入る。帽子は表裏とも焼深く、1枚ごころに掃きかける。茎(なかご)は磨上げ、先切、目釘穴2。無銘である。 義弘は、越中松倉郷の鍛冶、よって「郷」と呼ばれ、正宗十哲の1人と伝え、作風は正宗と似て技法も優れている。在銘のものは不思議とないが、この脇差は、作風からして、所伝を首肯させるに十分である。 南北朝時代 (長さ54.2cm、反り0.9cm) |

| 問い合わせ先 |

公開の有無:無 |