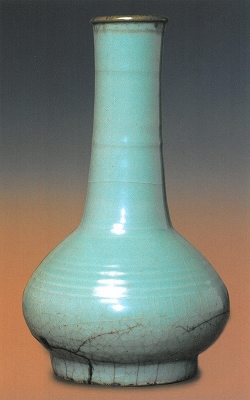

砧青磁筍節花瓶 (きぬたせいじたけのこぶしかびん)

| 名称(事業名) | 砧青磁筍節花瓶 |

|---|---|

| ふりがな | きぬたせいじたけのこぶしかびん |

| 指定区分 | 県指定文化財 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和35(1960)年 12月 16日 |

| 所在地(市町村) | 山形市緑町3-7-67 |

| 所有者(実施団体名) | 専称寺 |

| 概要 (活動状況等) |

砧という名称は、わが国の茶人たちがつけたもので、布を打って柔らかくする、砧の形をした花入に、粉青色の青磁が多いことから、こうした釉調を示す青磁一般を、砧手と呼びならわした。焼造されたのは南宋時代の12・3世紀のころである。 この花入は、文禄年間(1592~96年)、山形の領主最上家から、専称寺に寄進されたと伝えられている。頸部と胴部に数条の節があるのを、茶人は筍に見立てたのだろう。類品よりもかなり大きく、大名家や大寺院にふさわしい堂々たる姿をしている。 本品の魅力は、何といっても晴れた空を思わせる、釉の色調の美しさである。口には黄銅の覆輪が施され、また裾から高台にかけて、亀裂が入り、黒漆で修理されているが、こうした欠点を補って余りあるほど、見事な青磁である。 (高さ34.2㎝、径20.6㎝) |

| 問い合わせ先 |

公開の有無:無 |

| 地図 |