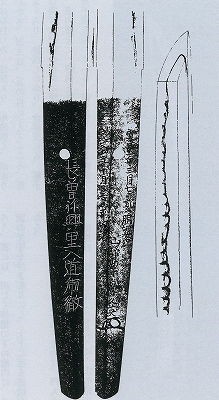

刀 銘 長曽祢興里入道虎徹 (かたな めい ながそねおきさとにゅうどうこてつ)

| 名称(事業名) | 刀 銘 長曽祢興里入道虎徹 |

|---|---|

| ふりがな | かたな めい ながそねおきさとにゅうどうこてつ |

| 指定区分 | 県指定文化財 工芸品 |

| 指定年月日 | 昭和38(1963)年 1月 22日 |

| 所在地(市町村) | 上山市矢来4-6-8 |

| 所有者(実施団体名) | (財)蟹仙洞 |

| 概要 (活動状況等) |

鎬(しのぎ)造、庵(いおり)棟、中鋒(ちゅうぎっさき)。鍛(きたえ)は板目肌ざんぐりとして地沸つく。刃文は、大きく浅く湾(のた)れて、互の目交じり、足入り、砂(す)流し頻りにかかる。帽子は小丸。鑢(やすり)目は筋違。指し裏に金象嵌(きんぞうがん)で、銘文がある。 江戸時代の代表的刀工長曽祢虎徹(ながそねこてつ)の、寛文4年(1664年)ごろの作刀で、2度の試し切りをした後に、截断銘を象嵌したものである。 虎徹は越前福井の人で、名を興里(おきさと)といい、入道して古鉄、のち虎徹と号した。元来は甲冑師であったが、刀匠に転じ、明暦年間(1655~56年)の初め、50歳のころに、江戸へ出たといわれている。 (長さ71.2cm、反り0.9cm) |

| 問い合わせ先 |

公開の有無:有 ホームページ:刀 銘 長曽祢興里入道虎徹 |

| 地図 |