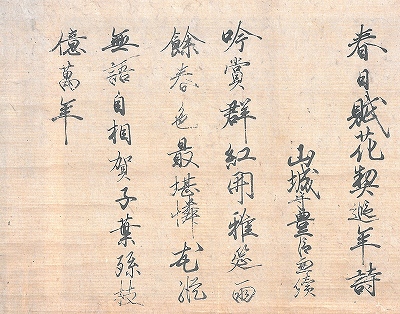

紙本墨書 春日賦花七絶 直江兼続書 (しほんぼくしょ かすがふかしちぜつ なおえかねつぐしょ)

| 名称(事業名) | 紙本墨書 春日賦花七絶 直江兼続書 |

|---|---|

| ふりがな | しほんぼくしょ かすがふかしちぜつ なおえかねつぐしょ |

| 指定区分 | 県指定文化財 書跡 |

| 指定年月日 | 昭和37(1962)年 1月 12日 |

| 所在地(市町村) | 酒田市中町 |

| 所有者(実施団体名) | 個人(個人所有のため地図は表示せず) |

| 概要 (活動状況等) |

上杉景勝の重臣、直江山城守兼続(1560~1619年)の七言絶句。兼続は上杉家の家老のみならず、豊臣秀吉をして「天下の仕置にかかるとも、あぐむまじき人物」といわしめたという。 この書は、慶長3年(1598年)3月15日、京都伏見の醍醐寺の五重塔が完成したのを機に、秀吉が行った醍醐の花見の際に、兼続も陪臣の身ながら招かれ、「花契(遐の一点しんにょう)年詩」と題するこの詩を詠んだ。 春日花契(遐の一点しんにょう)年の詩を賦す山城守豊臣兼續 群紅を吟賞して雅筵を開く 雨餘の春色は最も憐に堪ゆ 花縱(ほしいまま)にして語らず自ら相賀す 子葉孫枝億萬年 ここでわかるように、兼続は「山城守豊臣兼續」と記している。慶長3年は、上杉が越後から会津120万石に転封になった年で、秀吉は花見の後発病し、8月に病没した。 (縦30.7㎝、横40.3㎝) |

| 問い合わせ先 |

公開の有無:無 |