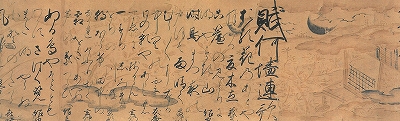

最上義光等連歌巻 (もがみよしあきとうれんがかん)

| 名称(事業名) | 最上義光等連歌巻 |

|---|---|

| ふりがな | もがみよしあきとうれんがかん |

| 指定区分 | 県指定文化財 書跡 |

| 指定年月日 | 昭和40(1965)年 10月 4日 |

| 所在地(市町村) | 山形市大手町1-53 |

| 所有者(実施団体名) | 最上義光歴史館 |

| 概要 (活動状況等) |

最上義光(1564~1614年)が、上洛中の慶長3年(1598年)4月19日、京都の有名な連歌師里村紹巴(1525~1602年)、同昌叱をはじめ、玄仍・玄仲らの連歌師と当時の著名人であった灰屋(佐野氏)紹由や、最上義光の家臣堀喜吽(ほりきうん)らとともに、「賦何墻連歌」と題して、百韻を興行したものを、連歌師康興が認めたものである。 義光は、最初に「おる花のあとや月みる夏木立」と発句を詠み、それに次いで紹巴が、「只簾の見とりに明やすき山」と詠じている。巻末に各人の句数が記されているが、義光は9句を、紹巴と昌叱は13句ずつ、義光の家臣堀喜吽は8句を詠じている。 本巻は、紙本の巻物仕立で、鳥の子紙の料紙に、金泥・銀泥で描いた華麗な草花文様の下絵が描かれている。 この連歌巻は、桃山時代における義光の文学的才能を知る上で、重要な資料である。 (縦18.5㎝、長さ416㎝) |

| 問い合わせ先 |

期間限定での公開 公開の有無:有 ホームページ:最上義光等連歌巻 |

| 地図 |