漢籍版木 (かんせきはんぎ)

| 名称(事業名) | 漢籍版木 |

|---|---|

| ふりがな | かんせきはんぎ |

| 指定区分 | 県指定文化財 歴史資料 |

| 指定年月日 | 昭和37(1962)年 1月 12日 |

| 所在地(市町村) | 鶴岡市家中新町10-18 |

| 所有者(実施団体名) | (公財)致道博物館 |

| 概要 (活動状況等) |

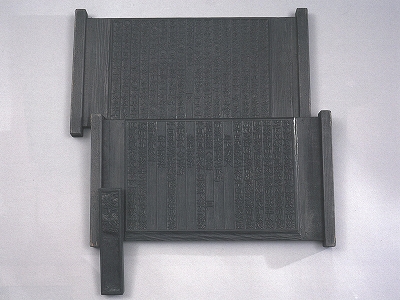

庄内藩の藩校致道館の教科用図書を出版するために作成した漢籍の版木である。材質は桜で、大きさは標題が縦18.5㎝、横3.5㎝、本文は縦35㎝、横45㎝、版木数の総計は317枚である。 江戸時代後期の文化2年(1805年)に開校した致道館は、荻生徂徠の学風を取り入れて、教学の中心を四書五経に定めた。当初は木製活字で論語などを出版していたといわれるが、天保6年(1835年)ごろから版木による版行となった。漢籍は7種で、文字は楷書で品格の高い書風である。それぞれの版木枚数と版下筆者は、孝経(3枚・辻順治)大学・中庸(14枚・水野重録)論語(38枚・酒井泉)毛詩(82枚・辻順治)尚学(55枚・辻順治) 周易解(117枚・氏家天爵・辻順治)葬礼略・周昇解(6枚・辻順治・氏家天爵) 彫刻は庄内藩の御給人本間和太理、同直記父子と伝えられる。 |

| 問い合わせ先 |

期間限定での公開 公開の有無:有 ホームページ:漢籍版木 |

| 地図 |