更新日:2025年7月7日

ここから本文です。

百日咳

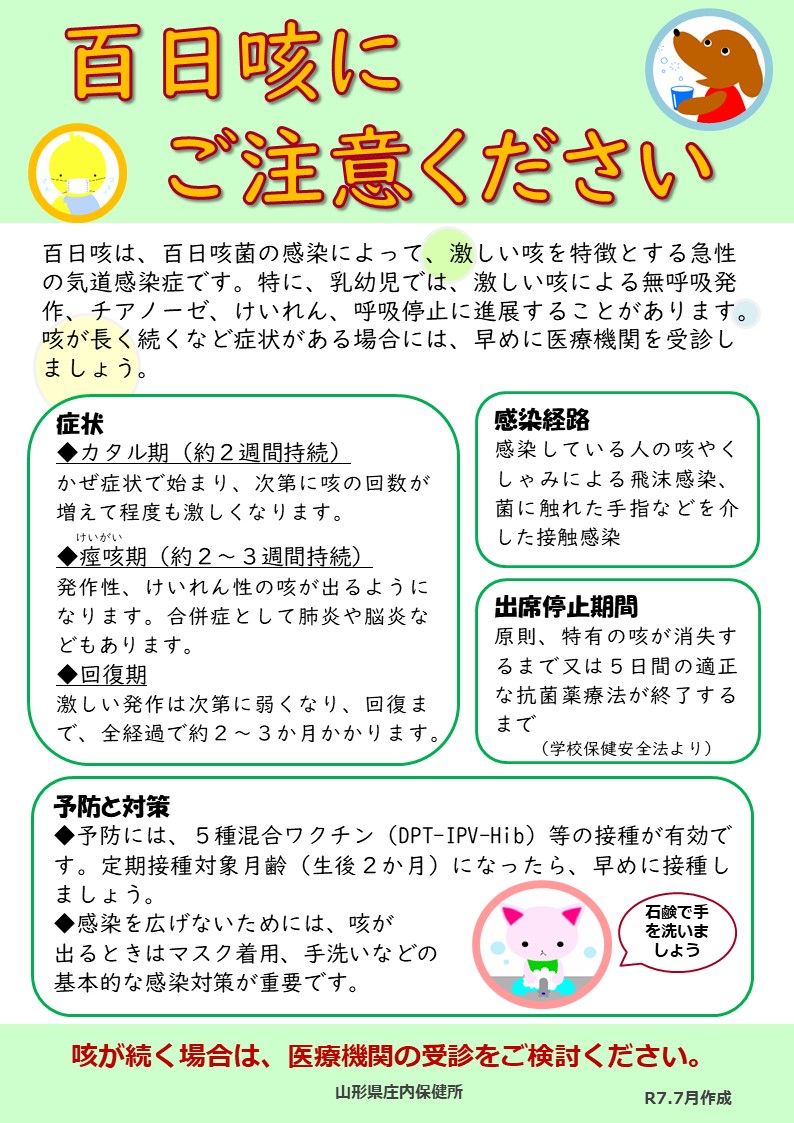

百日咳は、百日咳菌によって発生する呼吸器感染症です。名前のとおり激しい咳を伴う病気で、2015年より再度増加傾向にあります。

庄内管内においても、2024年の春から秋にかけて南庄内地域(特に鶴岡市)を中心に、百日咳の感染拡大が確認されました。

百日咳の特徴・症状

感染経路

感染している人の咳やくしゃみなどによる飛沫感染、菌に触れた手指などを介した接触感染で感染します。

症状

おおよそ7~10日、最大20日間の潜伏期間があります。症状の経過は、主に3期に分けられます。

(1)カタル期(約2週間)

普通の風邪症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。最も感染力が強い時期です。

(2)痙咳期(約2~3週間)

次第に特徴のある発作性けいれん性の咳(痙咳)となり、短い咳が連続的に起こり、息を吸う時に笛のようなヒューという音が出ることを繰り返します。

(3)回復期(2、3週~)

激しい咳発作は次第に弱くなり、全経過約2~3か月で回復します。

合併症

特に、乳幼児ではチアノーゼやけいれんを起こすことがあります。また、重症例として肺炎や脳症には特に注意が必要です。

大人の百日咳も注意が必要です

大人の百日咳では、咳が長く続きますが、典型的な発作性の咳を伴うことが少ないです。

百日せきワクチンによる免疫の効果は、生涯続くのではなく、成人期には減衰してしまいます。単なる咳として放置してしまうと、気づかないうちにワクチン未接種の新生児や乳児に対する感染源となってしまうことがあり、学校や家庭内など周囲への感染拡大を防ぐためにも、早めの受診と治療が必要です。

治療について

百日咳に対する治療として、マクロライド系やテトラサイクリン系と呼ばれる抗菌薬が用いられます。早期(カタル期)に抗菌薬を服用すれば、症状の軽減と周囲への感染期間の短縮が期待できます。

咳の症状等に対しては、鎮咳薬や去痰薬などが用いられます。

家庭内など周囲への感染を防ぐために、患者の同居家族等の明らかな感染が疑われる場合は、予防的に抗菌薬を服用することも可能です。予防内服は自己負担となるため、詳しくは受診した医療機関にご相談ください。

感染防止のために

基本的な感染対策

季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症と感染経路は同じです。普段から手洗いやうがい、咳エチケット、換気など基本的な予防に努めましょう。また、症状がある場合はマスクの着用や、人混みを避けると良いです。

早めの受診

咳が2週間以上続いている、ヒューという笛のような音が出る、周囲からの感染が疑われる場合などは、早めに医療機関に受診しましょう。

百日せきワクチンの接種

生後2か月以降、定期接種としてワクチン接種ができます。初回接種3回、追加接種1回の合計4回の接種が必要です。また、令和6年4月以降、5種混合ワクチンを用いた接種が可能です。

お問い合わせ