耐震対策

最適な対策で震災に強い家づくり- 山形県内の「地震ハザードマップ(震度マップ図)」

- 木造住宅が耐震化されるまで

- 住宅の耐震改修工事 事例紹介

- 住宅の耐震補強の参考価格

- リフォーム工事と耐震改修工事

- 減災対策としての部分補強や住まい方

- ブロック塀等の安全確保

- 防災対策への支援情報

木造住宅が耐震化されるまで

どうして住宅の耐震化が必要なの?

昭和53年6月の宮城県沖地震をきっかけに、建築基準法が昭和56年6月に改正され、耐震基準が大幅に見直されました。

そのため、昭和56年6月以降に建てられた住宅は、新しい耐震基準で建てられていますが、昭和56年5月以前に建てられた住宅の多くは、見直し前の耐震基準のため、強い地震で倒壊する危険性があります。

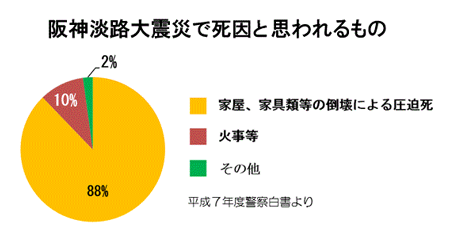

また、平成7年に起こった阪神淡路大震災の死因のほとんどは、家屋の倒壊や、家具類の転倒による圧迫が原因という結果が出ています。住宅の耐震化や家具類の転倒防止対策をすることが、命を落とす危険を減らすことになります。このような地震被害を少しでも減らすため、山形県では、住宅の耐震改修や減災対策へ支援を行っています。

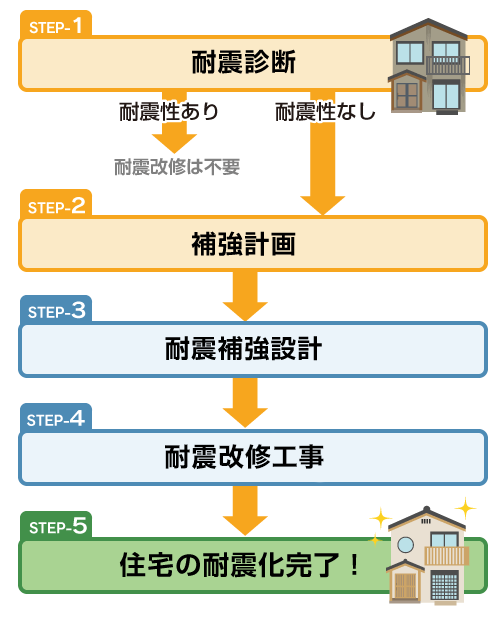

耐震診断から耐震改修までの流れ

STEP-1耐震診断

診断士が耐震診断を行い、住宅の耐震性能を評価します。

ほとんどの市町村では耐震診断へ補助制度を実施しています。詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。

STEP-2補強計画

耐震性なしの場合、耐震改修の参考のため、補強計画を作成し、改修箇所や概算工事費を算出します。

STEP-3耐震補強設計

設計事務所または工務店に依頼し、耐震診断、補強計画をもとに耐震補強設計を行います。具体的な改修箇所の図面や、耐震改修費用を算出します。補強設計後、耐震改修を行います。部屋の使用制限はありますが、ほとんどは住みながらの工事が可能です。

STEP-4耐震改修工事

耐震改修費用に補助を実施している市町村があります。詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。

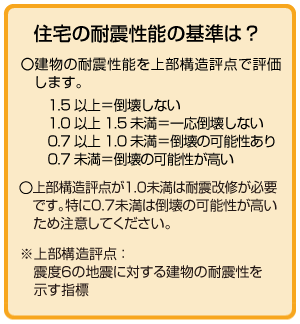

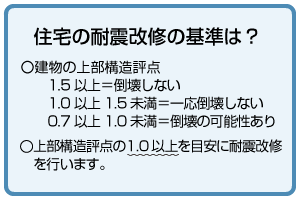

※0.7未満の評点を0.7以上に上げる改修も減災対策としての効果が考えられます。

◆ 詳しくはこちらSTEP-5住宅の耐震化完了!

住まいを安全にすることは、家族の生命や財産を守るために、非常に重要なことです。